Кирилл Финкельштейн

РУКОПИСНЫЙ ЖУРНАЛ НИКОЛАЕВСКОЙ ЦАРСКОСЕЛЬСКОЙ ГИМНАЗИИ "ЮНЫЙ ТРУД"

Toronto.· Academic Electronic Journal in Slavic Studies. TSQ #25. Summer 2008.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 1906-1907 гг. ПРОЗА СТИХОТВОРЕНИЯ

В 2010 году исполняется 300 лет Царскому Селу и 140 лет со дня основания, Императорской Николаевской Царскосельской мужской классической гимназии, оставившей значительный след не только в истории Царского Села и Петербурга, но и всей России. Гимназия эта была обычной министерской гимназией: объем и перечень предметов, изучавшихся в ней строго подчинялся единым для всей России гимназическим уставам (1). Но, как вспоминал выпускник 1907 года Николай Пунин, «Казенный дух, обычный в учебных заведениях того времени, как бы трепетал и рассеивался от какого-то неуловимо тонкого и вместе с тем постоянного дыхания» (2). Выпускник гимназии 1911 года поэт Дмитрий Кленовский писал, что никакой архитектурной достопримечательности здание гимназии не представляло, «Но через его классы, коридоры и кабинеты прошли такие замечательные люди нашего недавнего литературного прошлого, что, очутись я сейчас в Царском Селе, с таким же трепетом подошел бы к нему, с каким подходил когда-то к зданию пушкинского лицея» (3).

В отличие от получившего мировую славу пушкинского лицея, о Николаевской гимназии известно много меньше. А ведь по созвездию связанных с ней имен гимназия нисколько не уступает знаменитому предшественнику. Директорами Николаевской гимназии были один из лучших поэтов ХХ века Иннокентий Анненский и автор многочисленных книг по истории, поэт и переводчик Фауста Константин Иванов; преподавателями - ученые с мировым именем М.Ростовцев, Б.Варнеке и И.Лаппо; учениками – поэт, путешественник, воин Николай Гумилев, а также поэты Вс.Рождественский, Дм.Кленовский, В.Кривич, братья Оцуп, ученые Ф.Щербатской, В.Визе, М.Павлов, П.Светлов, популярные актеры В.Полонский и М.Царев, писатель С.Горный, искусствовед Н.Пунин, воздухоплаватель А.Васенко и видные военоначальники. Значительная часть учеников и преподавателей гимназии после прихода к власти большевиков эмигрировала, многие из оставшихся были репрессированы советской властью. Не удивительно, что после преобразования гимназии в советскую школу (1918) ее история на долгие годы была предана забвению.

В последние десятилетия, в связи с выходом из-под запрета многих, связанных с гимназией имен, возник интерес к ее прошлому (4), к тому, что связывало два наиболее значимых учебных заведения Царского Села. Нити преемственности протягивались от Лицея к гимназии не только благодаря соседству и близости ко Двору, «главная нить их соединявшая, тянулась из студенческой кельи лицеиста Пушкина в квартиру директора гимназии Анненского» (5) и классы гимназии.

Но если приотворишь двери в класс -

Ты юношу увидишь на уроке,

Что на полях Краевича, таясь,

О конквистадорах рифмует строки.

А если ты заглянешь в кабинет,

Где бродит смерть внимательным дозором, -

Услышишь, как седеющий поэт

С античным разговаривает хором.

- писал о Гумилеве и Анненском в стихотворении «Царскосельская гимназия», вышедший из ее стен Дм. Кленовский.

Объединяло лицеистов и гимназистов всеобщее увлечение поэзией и литературой. Лицейский литературно-поэтический кружок издавал рукописные журналы «Лицейский мудрец», «Вестник», «Неопытное перо», «Для удовольствия и пользы», где публиковали свои первые литературные опыты А.С. Пушкин, А.А. Дельвиг, В.К. Кюхельбекер и др (6). Судя по воспоминаниям выпускников Николаевской гимназии в ней также издавались рукописные журналы, но сведений о них сохранилось немного. Известны лишь упоминания о рукописном литературном журнале гимназии «Горизонт», издававшемся во время учебы в ней Николая Гумилева (1903-1906) и о рукописном журнале «Молодое», издававшемся в 1913-1915 гг выпускником гимназии 1919 г. Андреем Васенко (7).

В работе «Труды и дни Н.С.Гумилева» П.Лукницкий говорит, что по сведениям А.Ахматовой и др. «В гимназии издавался (под ред. Клушина) журнал "Горизонт". Остается невыясненным, сотрудничал ли в нем Н. Г.» (8). Но В.Лукницкая указывает, что по словам матери Гумилева, он принимал в нем участие (9). Это же подтверждает и окончивший гимназию в 1913 году поэт Николай Оцуп. Он вспоминал, что в середине 1910-х «у кого-то из царскоселов я видел уцелевший номер этого рукописного журнала. Там действительно были какие-то ранние, очень звонкие стихи Гумилева, не включенные им, конечно, даже в первую книжку стихов» (5). Имя редактора журнала «Горизонт» Александра Клушина (в 1903/1904 учебном году А.Клушин учился в одном классе с Н.Гумилевым) встречается в списке выпускников гимназии за 1905 год (1). Вероятно, тогда же этот журнал прекратил своё существование.

В январе 1906 года И.Ф.Анненского сменил на посту директора гимназии «сугубо прозаический» Я.Г.Мор (10), железной рукой наведший милые сердцу учебного руководства идеальные чистоту и порядок. Но даже под его «неодобрительным взглядом», писал Дмитрий Кленовский, поэтические традиции гимназии продолжились: проводились художественные вечера «на которых ученики, кроме своих, непременно читали стихи Анненского. Издавался свой литературный журнальчик» (3).

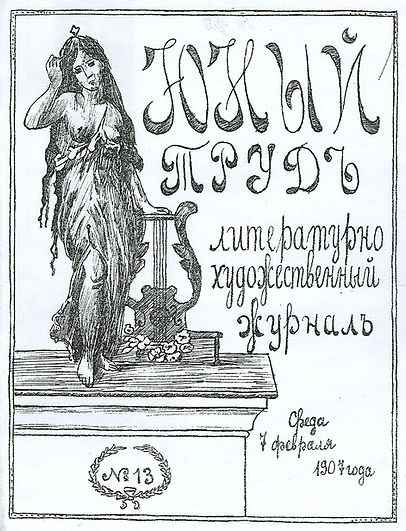

О том, был ли этот «журнальчик» журналом «Горизонт» или его продолжателем было неизвестно до тех пор, пока автор статьи не обратил внимание на название «Юный труд» в каталоге Российской национальной библиотеки (11). К удивлению, за этим названием скрывался рукописный журнал Николаевской гимназии за 1906/1907 учебный год.

Сохранилось 9 номеров рукописного журнала с №5 (1 ноября 1906 г.) по №14 (14 февраля 1907 года) (12). «Юный труд» издавался еженедельно и размножался литографическим способом в электропечатне Я.Кровицкого. Желающие могли приобрести его у швейцара гимназии по цене 5 копеек за номер. Судя по периодичности издания первый номер журнала вышел в начале октября 1906 года, когда ни Анненского, ни Гумилева (13) в гимназии уже не было. На 16-ти страницах журнала (с 1907 года объем увеличился до 24-х страниц) публиковались стихи, рассказы, повести, рисунки, сценки из жизни царскосельской молодежи, переписка с редакцией и объявления гимназистов.

Начиная с пятого номера журнала его редактором был выпускник 1908 года Борис Антонов. Задачей журнала он видел создание союза «посильных трудов юных развивающихся сил» и предоставление возможности «поделиться с другими своими взглядами, своим настроением в литературных произведениях». Судя по письмам в редакцию, первые номера «Юного труда» вызвали у учеников гимназии довольно прохладное к ним отношение. Их смущали слабый, по их мнению, уровень публикуемых произведений и то, что журнал состоит сплошь из продолжений. В ответ редактор обвинял учеников в том, что они «не отнеслись сочуственно к нашей идее и не приходят на помощь со своими трудами».

Публикуемые в журнале произведения должны были быть подписаны настоящей фамилией для редакции, а «псевдонимом (если пожелают) для журнала». Свои истинные имена поставили под статьями лишь редактор Антонов и автор научной статьи «Питание растений» А.Пунин (14). Подавляющее большинство учеников скрывали свои имена под псевдонимами: кн. Мышкин, Шутник, Ego, +++, Б.Л., Р.Ос, К.Г., А.Б-нау, С.Ш. и пр. Вероятно, в журнале принимали участие лишь ученики старших классов с V по VIII. Среди них нам известны выпускники 1907 года: В.Иванов (15), Н.Пунин (16), Н.Антоновский (17), Н.Траге (18); выпускники 1908 года: С.Оцуп (19), М.Травчетов (20), А.Пунин (14), Г.Кос (21), выпускник 1909 года Л.Аренс (22) и выпускники 1910 года: Г.Альбрехт (23), К.Афанасьев (24), П.Оцуп (25) и П.Светлов (26).

Из перечисленного списка имен лишь Михаил Травчетов и Николай Пунин стали профессиональным литераторами. Опубликованы переводы М.Травчетова: Беранже, Аири де Ренье, Кальдерона, Лопе де Вега, Байрона и Камоэнса, известно его стихотворение, посвященное И.Анненскому (27). Н.Пунин являлся автором статей и книг по искусствоведению, совместно с Е.Полетаевым (выпускник Николаевской гимназии 1903 года) написал книгу «Против цивилизации» (1918), опубликованы его дневники и письма (28). Известно, что в молодости он принимал участие в литературных гимназических журналах, где пробовал себя в стихах и прозе (29).

В юности писали стихи все шестеро братьев Оцуп (30, 31) - выпускников гимназии. В 1923 г. в Петрограде вышел сборник стихотворений «Цветы печали...» Георгия (Юрия) Коса. Пробовал писать стихи и новеллы Лев Аренс. Он вспоминал, что в гимназии «Мною были написаны три новеллы, которые были примерно такого рода: девушка говорит влюбленному в нее юноше на берегу омута: «Вон там лилии. Достань их — полюблю». Юноша утонул, и его тело плывет мимо девушки с букетом лилий в руках» (32). В младших классах гимназии в 1906/1907 учебном году учились будущие поэты Дмитрий Кленовский (4 класс), Всеволод Рождественский (3 класс) и Николай Оцуп (2 класс), но вряд ли по молодости лет они могли участвовать в журнале «Юный труд».

Наши усилия по определению истинных имен авторов журнала не увенчались успехом. Ведь даже совпадение псевдонимов авторов с инциалами вышеприведенных учеников, например, «К.Г.» - Кос Георгий, или совпадения с инициалами других выпускников V-VIII классов (1), не дает повода для их однозначной идентификации. Эта задача может оказаться непосильной и для специалистов-литературоведов, поскольку, скорее всего, лишь немногие авторы журнала имели публикации в дальнейшем. Существует лишь предположение, речь о нем пойдет ниже, об авторстве двух рассказов.

Материалы рукописного журнала содержат рассказы, стихотворения, заметки на злобу дня, рисунки и объявления гимназистов. Чтобы представить себе его содержание рассмотрим вкратце публикации каждого из разделов.

Прозаические произведения включают два больших рассказа (повести) «Зачем жить?» и «Анюта», рассказы (этюды) «За друга», «На разведке» и «На балу». В каждом из сохранившихся номеров журнала публиковалась повесть автора «Б.Л» - «Зачем жить?» (начало и конец отсутствуют) с подзаголовком «повесть из жизни гимназиста». Повесть написана от лица главного героя - 18-летнего гимназиста Толи Мартынова, неуспевавшего по многим предметам и оставленного на второй год. Судя по имеющемуся тексту, в начальных, не сохранившихся главах, описывалась далеко не безупречная жизнь героя повести. В первой из сохранившихся глав, автор говорит, что однажды ночью Анатолий, «облегчив немного свою грудь слезами», стал размышлять о своей жизни и увидел, «что он запустил занятия в гимназии и находится на плохом счету у педагогов, что веселье было причиной его оставления на второй год, или перехода с натяжкой в следующий класс. Его сердце схватила горечь и сожаление о прошедших невозвратных днях, и душа наполнилась страстным желанием труда, чтобы доказать этим злым людям, что и его голова способна к работе». На последующих страницах описывается трудный путь исправления героя, его переживания из-за непонимания родителей, преподавателей и соучеников.

Немалую часть повести занимает вечная тема отцов и детей. На высказанное Анатолием стремление вести самостоятельную жизнь его отец разражается гневной тирадой, звучащей актуально во все времена: «Значит, заботы и попечения родителей ты считаешь вредным для твоего воспитания?- Ну, и дети пошли, нечего сказать... Впрочем, чего удивляться? Ведь теперь XX век, все перевернулось вверх ногами: подчиненные не слушаются своих начальников, люди все точно с ума сошли: нет для них ничего святого, ничего заветного, нет никакой определенной цели, но все стремятся куда-то в неведомую даль; не хотят ни работать, ни трудиться, а ждут, что все благое сойдет к ним с неба, на подобие манны небесной в пустыне Аравийской; даже дети, выращенные отцом и матерью, перестали уважать своих родителей, называя их отсталыми людьми и считая себя умнее нас стариков, скоро, наверно, станут и презирать».

Интересен, наполненный символами сон героя, где он взбирается «на высокую гору, на вершине которой сосредоточены все его желания». Он идет на неё не проторенной дорогой, как большинство людей, а неизведанными тропами, срывается в пропасть, но «желание жить, бороться за свое существование, желание еще раз попробовать свои силы и добиться намеченной цели» помогает ему в спасении. Несмотря на тернии, он первым достигает вершины, оставляя идущих по готовой, удобной дороге далеко позади.

С юношеским максимализмом Толя обвиняет в своих школьных неудачах учителей, которые после того, как он встал на путь исправления, по инерции считают его лентяем, неспособным к учению. В последней из сохранившихся глав он признается в этом отцу и просит перевести его в другую гимназию. Отец, неожиданно для героя, соглашается без упреков: взаимопонимание к обоюдной радости было восстановлено.

Другим большим сочинением, является рассказ автора «К.Г.» «Анюта», опубликованный в №№ 5-11 (начало не сохранилось). В нем приводится «безотрадная история» девушки Анюты, жившей вдвоем с лесничим-отцом на краю деревни. Вынужденная ухаживать за больным папашей, она страдала от одиночества, мечтала о встрече с молодым рыцарем, который увезет ее в прекрасный замок. Однажды у колодца Анюта встретила молодого человека, пришедшего туда, «чтобы любоваться прекрасной ночью». «Уже после нескольких фраз ей стало казаться, что это и есть её избавитель».

Далее события стремительно развиваются в стиле нравоучительных романов прошлых веков. Через несколько свиданий её спаситель, «но губитель в действительности» взял Нюту за руку и повел через лес в свой уединенный дом, где «они сели на диван, и речи их здесь становились всё более прерывающимися...». Только на следующее утро Анюта вспомнила о «бедном папе», её охватило раскаяние, но дверь оказалась запертой. Через день ей удалось бежать от коварного соблазнителя, но было поздно, она нашла своего отца бездыханным. Вряд ли слезы умиления охватывали усатых гимназистов после прочтения рассказа о «погибшей во цвете лет несчастной девушке», скорее они вызывали усмешки.

Наиболее интересными и заслуживающими внимания прозаическими произведениями в журнале «Юный труд», на наш взгляд, являются два рассказа на темы русско-японской войны автора под псевдонимом «+ + +». В рассказе, «За друга», повествуется о друзьях-одноклассниках: незаменимом товарище, скромном, чистом душой юноше Бухарине и отчаянном шалуне Измайлове, «беспокойный характер которого приводил в ужас не только учителей, но даже и всех товарищей». После того, как Измайлов выпустил в учительскую ужей, его исключили из гимназии и он отправился в полк на войну. Бухарин с блеском окончил гимназию, мог поступить в университет, но вместо этого отправился на восток в составе санитарного отряда, надеясь разыскать своего любимого друга. Случай столкнул друзей в яростном бою с японцами. «Бухарин видел как какой-то японский солдат метился в русского офицера, яростно отбивавшего нападавших врагов. В один миг узнал он в офицере Измайлова. Бухарин бросился к нему, чтобы грудью защитить своего друга, но в туже минуту пуля свалила его. Палаш Измайлова в тот же миг со страшной силой обрушился на голову стрелявшего. <…> Через несколько минут его не стало. Обливаясь слезами, припал к бездыханному телу Измайлов. Только беленький крестик светился теперь на груди того, кто за друга положил свою чистую высокую душу».

В другом рассказе «На разведке» повествуется о взводе драгун под началом офицера Панина, несколько дней плутавшего «по этой проклятой Маньчжурии», чтобы хоть что-то выведать о неприятеле. Завидев конный отряд японцев, «панинцы» залегли в засаде и в лихой кавалерийской атаке разбили вражеский эскадрон, захватив планы, карты, пленных и амуницию. Хотя автор, в действительности, никогда «не нюхал пороха» и свое представление о войне черпал, вероятно, из многочисленных патриотических статей, заполнивших российскую периодику, он смог талантливо передать ожидание боя и ярость схватки.

Есть предположение, что эти два рассказа принадлежат Николаю Пунину. По сведениям его внучки А.Г.Каминской в юности Пуниным был написан целый роман о русско-японской войне, а стилистика рассказов напоминает его ранние произведения. Да и фамилия командира отряда Панин явно ассоциируется с фамилией Пунин.

Наиболее популярным видом литературного творчества среди учеников Николаевской гимназии была поэзия. Свидетельства этого можно найти в отчетах гимназии, где упоминаются многочисленные литературные вечера, и в воспоминаниях гимназистов. Опубликованы стихотворения не только профессиональных поэтов, вышедших из стен гимназии, но и журналиста А.Руманова (выпускник 1896 г.), искусствоведа Н.Пунина (вып. 1907 г.), писателя С.Горного (вып.1900 г.), стратонавта А.Васенко (вып.1918 г.), переводчика М.Травчетова (вып.1908 г.), юриста И.Варшавского (вып. 1900 г.). Во время экпедиции к Северному полюсу Г.Я.Седова 1912-1914 гг. выпускники гимназии В.Визе (вып. 1904 г) и М.Павлов (вып. 1905 г.) сочиняли слова и музыку шуточной оды кораблю экспедиции Св.Фока. В камере лубянской тюрьмы на стене остался стихотворный экспромт, написанный перед казнью полным георгиевским кавалером, выпускником 1901 года Александром Виленкиным. В ссылке и лагере сочинял стихи биолог Лев Аренс (вып. 1909 г.), за год до расстрела писал стихи в лагере под Ташкентом этнограф Николай Маторин (вып. 1916 г.). Поэзия была рядом с бывшими учениками гимназии и в радостные и в самые трудные периоды их жизни.

Неудивительно поэтому, что в журнале «Юный труд» поэзия представлена наибольшим количеством авторов (24 стихотворения 9-ти авторов). Специалисты могли бы, вероятно, отметить, что большинство опубликованных в журнале стихотворений несовершенны по содержанию и по форме, многие из них подражают поэзии С.Надсона, В.Брюсова и русских классиков, но некоторые из них, несомненно, отмечены талантом.

В задачу данной публикации не входит глубокий анализ художественных достоинств и недостатков произведений гимназистов, оставим этот вопрос на усмотрение литературоведов. Поэтому приведем здесь лишь наиболее характерные примеры поэтического творчества учеников.

На наш взгляд, отмечены талантом стихотворения автора под псевдонимом «Р.Ос». Его поэтические описания природы («Березка», «Ночь», «В конце февраля») трогают ясностью формы и образов, передачей настроения.

В конце февраля

Еще мир зимний, погруженный

В глубокий сон молчит.

Наш сад метелью обеленный

Безвозгласным стоит.

Поля покрыты пеленою

И мерзлой серой мглой,

Пруды, озера ледяною

Подернуты корой.

Мир не очнулся тихо-сонный

В холодном млея сне,

Но уж, надеждой окрыленный

Мечтает о весне.

Заря искристее блистает

И жарче солнца луч.

И птичек щебет начинает

Быть празднично певучь.

Повсюду чуется весенний

Воздушный аромат

И рои светлые видений

Грядущий гимн трубят.

Уже, я слышу, все в вселенной,

Волнуяся во сне,

Неслышно шепчет о блаженной

О радужной весне.

Автор большого прозаического произведения «Зачем жить?», публиковавийся под псевдонимом «Б.Л.», являся также автором шести стихотворений, большинство из которых имеет гражданскую направленность. С пессимизмом, стараясь казаться не вступающим в жизнь юношей, а разочаровавшимся, умудренным жизнью мужчиной, смотрит «Б.Л.» на окружающую действительность, говоря про «неудачи и беды народа», о том, «Что в мире счастья не найдешь/Везде коварство, всюду ложь». Даже в стихотворении посвященном встрече Нового года, автор не ждет от наступающего года никаких радостных событий: «Также жизнь будет полной невзгод/Также радости мимо пройдут». Душа молодого поэта полна тягостных раздумий.

Думы тяжелые, ночи бессонные

Душу младую гнетут;

Где же вы, силы былые свободные?...

Нет, их во мне не найдут.

Их разбили невзгоды, несчастья,

Их развеяло горе, тоска,

И мне даст и блаженство и счастье

Только лишь гробовая доска.

Созвучны настроениям «Б.Л.» стихотворение безымянного автора с претенциозным названием «Песнь земного уныния», стих «А.Б-у» «Скорби, глухие, как море осеннее...» и стихотворение «Б» «Раскаяние».

Зачем ты, время, улетело?

Зачем тебя не воротить?

О, как бы снова я хотел бы

Все прожитое вновь прожить!

В начале XX века большой популярностью среди молодежи пользовались стихи С.Я.Надсона. Вероятно, истоки своего нарочитого пессимизма «разочарованные» гимназисты находили в его поэзии, отличавшейся страдальческим пафосом. Так в известном стихотворении «Завеса сброшена» рано умерший поэт, как и автор «Б», говорит о прожитом и пережитом.

Как мало прожито - как много пережито!

Надежды светлые, и юность, и любовь...

И все оплакано... осмеяно... забыто,

Погребено - и не воскреснет вновь!

Нужно заметить, что далеко не все гимназисты-поэты были подвержены нарочитому пессимизму. Авторы «А-Бу», «С.Ш.», «В.Б.» и «Ш.» посвящали свои стихи более естественной для их возраста теме любви.

Пусть, моя родная, горько плачет осень,

Пусть красот природы не увидим мы;

Этот день дождливый нам с тобой не грозен:

Тот кто любит страстно – не боится тьмы.

А.Б-у.

Ты ушла. И с тобой мои грезы

Унеслись и исчезли как сон...

Предо мной снова горе и слезы,

В мир страданий я вновь погружен.

С.Ш.

Созвучное раннему стихотворению В.Брюсова «Творчество» (Тень несозданных созданий/Колыхается во сне,/Словно лопасти латаний/На эмалевой стене) стихотворение «Предчувствие» автора под псевдонимом «Кн. Мышкин» отдает дань символизму Серебряного века.

Предчувствие

Кризис линий и созвучий,

Кризис атомов и сил

В колебании летучем

Результата не родил...

Или будет окончаньем

Искрометный яркий свет,

Иль закончится страданьем

И узлом ужасных бед.

Сердце страхом ожиданья

В грудь усталую стучит

И тревожное незнанье

Бесконечностью томит...

Кризис, кризис разрешися

Пусть страданье твой предел –

Лишь незнанья нить порвися

Мне твой ужас надоел!

В каждом номере журнала помещались материалы на злобу дня: заметки о жизни царскосельской молодежи, переписка с редакцией и дискуссионные материалы. Примером последних служат нешуточные бои «балистов и антибалистов» гимназии, выплеснувшиеся на страницы рукописного журнала в заметке «Партийная вражда в гимназии» (№5), этюде «Бал» (№8), шуточной пьесе «На суде» (№9-12) и стихотворении «Мысли на балу» (№13).

Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг, недавние революционные события, всколыхнувшие Россию и волнения гимназистов (33) политизировали настроения учеников. С началом войны на востоке ежегодные выпускные балы в Николаевской гимназии были отменены, причиной этому послужили «неблагоприятные годы в жизни русского народа». Гимназисты решили, что «нечестно бросать бешеные деньги (бал обходился примерно в 500 рублей) на минутное удовольствие, когда страна голодает, когда оставшиеся без поддержки семьи убитых простирают руки с мольбой к своим братьям за помощью». Но выпускники 1907 года решили прервать эту традицию и отпраздновать свое расставание с гимназией. Вопрос вызвал бурные споры и все ученики старших классов разделились на два непримиримых лагеря: балистов – поддерживавших идею проведения бала и их противников – антибалистов.

В этюде «Бал» автор «Б.Л.» рассказывает о учившемся в гимназии на казенный счет «благодаря хлопотам влиятельного лица», юноше. После смерти благодетеля, с родителей юноши, который был одним из первых в классе, потребовали плату за учение. Родители были бедны и юноше пришлось покинуть гимназию. Во время выпускного бала, «где в несколько часов растают бесцельно огромные деньги», отвергнутый юноша стоит напротив гимназии и через окна смотрит на бывших товарищей, которые «весело проводят время на своем балу; они не чувствуют черствой душой, - что здесь невдалеке находится их собрат, так безжалостно выброшенный на улицу».

В юмористической пьесе «На суде» автор под псевдонимом «Шутник» сталкивает враждующие партии в суде присяжных, который был призван установить правых и виноватых. Свидетели с обеих сторон приводят доводы в защиту своих принципов. Антибалист Кочкин («похож на пролетария, скорбящий о бедствиях народа») с пафосом провозглашал: «Разве время развлекаться? Мы переживаем такой великий политический момент, когда кровь русского народа льется рекой за идеи, когда никто не спокоен за свою жизнь на завтрашний день (его сторонники умиляются и собирают пригоршнями слезы), когда каждую минуту мы можем услышать раскаты грома орудий и жужжание пуль!!!» В ответ балист Тяжнин («ходит сгорбившись, щурит глаза и вообще представляет человека высшего тона») замечал, что ученики Николаевской гимназии посещают все вечера, устраиваемые другими учебными заведениями, и что главная цель бала «доставить развлечение нашим барышням, которые скучают в нашем богоспасаемом городке».

Суд признал правыми балистов и присудил двум главным антибалистам обязательно присутствовать на новом балу. Покидая зал, антибалисты напевали: «Мы жертвою пали в борьбе роковой», а следующие за ними балисты пели разудалую песню на мотив: «Эх полна полна моя коробушка»:

Веселись народ веселый,

Веселися, пой, пляши,

Затевайте бал вы новый

Трать последние гроши.

Что нам дело до народа?

Как ты хочешь, так живи.

Ведь дана тебе свобода,

Ну, а больше не проси.

Судя по всему выпускной бал в Николаевской гимназии все же состоялся. Описание его в журнале не приводится, но в рубрике «Жизнь молодежи г. Царского Села» дается любопытная заметка о вечере, состоявшемся в женской царскосельской гимназии Министерства народного просвещения (34), гостями которого были ученики Николаевской гимназии. Заметка дает наглядное представление об атмосфере, в которой проходили вечера царскосельской молодежи.

«Танцевали под рояль, который был взят напрокат у Шмидта и доставлен с такой аккуратностью, что лишился своих педалей, но это, однако, не мешало молодежи непринужденно веселиться. Играл сам Шмидт, который является везде и всюду, где только танцуют, за неимением другого тапера.

Вообще вечер прошел довольно мило, чисто по семейному. Все приходящие встречались хозяйками с полным радушием; барышни сами знакомились с кавалерами и приглашали их танцевать. Дирижера танцев не было, ими руководил сам тапер, играющий, что хотел, и все танцующие; бесчисленное множество раз игралось «Хиоватто» и после него следовал «Вальс»(35). Всем присутствующим в большом количестве раздавались письма для летучей почты, которая велась очень оживленно. В антракте гости приглашались в буфет, где в изобилии были: фрукты, конфеты, прохладительные напитки, бутерброды и т.п. В устроенной для гостей курилке были заботливо приготовлены папиросы нескольких сортов».

В той же рубрике в №6 (8 ноября 1906г) приводится заметка-воззвание безымянного автора, посвященная устройству разнообразных кружков. Она явилась отражением перемен, произошедших в гимназии после замены И.Ф.Анненского на Я.Г.Мора, «безжалостного к ученикам и формально, «по-начальнически» державшего себя с учителями, ставившего чуть не в центр гимназического образования гимнастику на приборах». Автор заметки отмечает, что за последнее время в гимназии, появилось много разнообразных кружков (гимнастики, фехтования, борьбы и др.), которые «имеют своею целью развитие, но развитие чисто физическое, и в их программу не входит ничего, что имеет хоть маленькое отношение к науке». Далее следует гневная тирада в адрес подрастающего поколения:

«Не видно среди молодежи желания развивать себя и в духовном отношении.

Она спит, ест, пьет, гуляет; выучит с горем пополам заданные уроки, отсидит 6 часов в гимназии, и со спокойной совестью идет домой, чтобы снова продолжить тоже самое. Что же еще надо? Она сделала свое дело!

Если этого мало, то вот она занимается гимнастикой и борьбой. Но что ж гимнастика? Что борьба? Разве нужны ей лишь крепкие мускулы атлета?

Нет! Россия ждет атлетов, но атлетов по уму, которые дадут ей обновление, которые спасут ее от падения».

Это, написанное 100 лет тому назад воззвание, думается, можно было бы обратить и к современной молодежи.

Во многих номерах журнала помещены талантливые рисунки (карикатуры) на темы гимназической жизни: «современный гимназист на балу», «краса и гордость гимназии» и др. Наибольший интерес представляет карикатура без названия и без подписи автора, помещенная в 13-м номере журнала. На ней изображен, любующийся собой перед зеркалом гимназист с усиками, в мундире с высоким стоячим воротником. Вероятно, именно эту карикатуру описывал Дм. Кленовский в рассказе-воспоминании «Поэты царскосельской гимназии»: «Я стал присматриваться к Гумилеву в гимназии. Но с опаской - ведь он был старше меня на 6 или 7 классов! Поэтому и не разглядел его, как следует... А если что и запомнил, так чисто внешнее. Помню, что был он всегда особенно чисто, даже франтовато, одет. В гимназическом журнальчике была на него карикатура: стоял он, прихорашиваясь, перед зеркалом, затянутый в мундирчик, в брюках со штрипками, в лакированных ботинках» (3).

Всё сходится: и франтоватый вид, и зеркало, и брюки со штрипками, и лакированные ботинки. Но действительно ли на ней изображен автор «Пути конквистадоров»? Здесь можно строить лишь предположения. Возможно, конечно, что гимназист на рисунке является собирательным образом, и Кленовский соединил его с Н.Гумилевым позже, поскольку рассказ-воспоминание был написан им почти через 50 лет после окончания гимназии. Но в процитированной статье память не изменяет Дм.Кленовскому: и в приводимом перечне учеников и в изложении событий. Вряд ли он мог написать про Гумилева и карикатуру лишь для «красного словца». Да и определенное сходство между образом на рисунке 1907 года и известной фотографией Гумилева 1906 года просматривается: усики, мундир, удлиненная шея, прическа (11).

Николай Гумилёв (?)

Главным возражением оппонентов может быть вопрос: «Почему карикатура была опубликована в гимназическом журнале, когда Гумилев уже покинул стены учебного заведения?». Но и на него может быть найден довольно убедительный ответ.

Возможно карикатура была создана ещё во время учебы Гумилева в гимназии, но ранее опубликовать её не было возможности, поскольку гимназический журнал начал выходить только осенью 1906 года. Но если бы такая возможность представилась, открыто опубликовать карикатуру на Гумилева, не опасаясь тяжких последствий, вряд ли бы кто решился. Николай Пунин вспоминал (8), что гимназисты боялись Николая Степановича и никогда не осмелились бы сделать с ним, «что-нибудь, вроде запихивания гнилых яблок в сумку», как это они проделывали с одноклассником Гумилева, «великовозрастным маменькиным сынком» Димой Коковцевым (36). «Николая Степановича они боялись и никогда не осмелились бы сделать с ним что-нибудь подобное, как-нибудь задеть его. Наоборот, к нему относились с великим уважением и только за глаза иронизировали над любопытной, непонятной им и вызывавшей их и удивление, и страх, и недоброжелательство "заморской штучкой" - Колей Гумилевым.» А с отъездом Гумилева за границу появилась возможность безнаказанно разместить карикатуру в гимназическом журнале.

В конце каждого номера журнала публиковались объявления гимназистов. Некоторые из них весьма любопытны:

«Имеющих деньги и желающих их употребить с пользой просят обращаться в Царскосельскую мужскую гимназию в VIII класс.

Показываются интересные животные, райская птичка, питающаяся бумагой, волосами и ртутью, молодой бегемот и умеющая говорить человеческим голосом лягушка; узнать в VII классе Царскосельской гимназии.

Молодые актеры и фокусники Г-н Андреев и Г-н Максимов ищут подходящих для этих занятий; узнать там же.

Продается мотоцикл фабр. «Fabric National» 2 ¾ лош. силы в полной исправности. Модель 1905 года. За 150 рублей. Справиться у уч. VII класса Оскара Лютуч.»

Как видно из приведенных примеров, в стенах Николаевской Царскосельской гимназии росло немало литературных талантов и после ухода из нее И.Анненского и окончания курса Н.Гумилевым. Но на их пути стоял «... не календарный – настоящий двадцатый век». «Повернись иначе колесо истории, возможно иные из них выросли бы по-настоящему. Многих раздавила война, революция, социальный заказ» - писал о гимназических талантах Дмитрий Кленовский (3).

Хочется надеятся, что данная публикация окажется дополнительным штрихом к малоизученному пласту культуры – школьной периодике Серебряного века (37) и послужит отправной точкой для дальнейшего изучения рукописного журнала «Юный труд» специалистами-литературоведами.

Примечания

-

Краткий отчет об Императорской Николаевской Царскосельской гимназии за последние XV лет её существования (1896-1911). С.-Петербург, 1912.

-

Лавров А.В., Тименчик Р.Д. Иннокентий Анненский в неизданных воспоминаниях // Памятники культуры: Новые открытия. М., 1983. Ежегодник. М. «Наука», с. 61-146.

-

Дмитрий Кленовский. Поэты царскосельской гимназии. Новый журнал. №29, 1952. С.132-138.

-

К.И. Финкельштейн. Кузница кадров поэтов и ученых: Николаевская Царскосельская гимназия // «Знаменитые универсанты. Золотая книга Санкт-Петербургского университета.». Т.3. СПб: Изд-во «Знаменитые универсанты», 2005, С. 562-590.

Осенью 2008 года должна выйти в свет книга: «М.Ю. Мещанинов, Г.В. Семенова, К.И. Финкельштейн. Императорская Николаевская Царскосельская гимназия. СПб.: Серебряный век. 2008». -

Николай Оцуп. Царское Село (Пушкин и Иннокентий Анненский)//Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения; Дневник в стихах. Статьи и воспоминания. 2-е изд. СПб.: Изд. Logos 1994. С501-511.

-

С.В. Павлова. Царскосельский Лицей : (К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина) - СПб.: ООО "Алмаз", 1999.

7. М.А.Мощеникова. А.Б.Васенко: жизнь, творчество, судьба. Историко-литературный музей г. Пушкина. НСФ-295. 1999 г.

Андрей Богданович Васенко (1899-1934) – инженер, воздухоплаватель, в молодости писал стихи. На стратостате “Осоавиахим-1” поднялся на рекордную высоту 22000 м. При спуске экипаж погиб. Посмертно награждён орденом Ленина, похоронен в Кремлёвской стене.

8. П.Лукницкий. Труды и дни Н.С.Гумилева // В.К.Лукницкая. Любовник. Рыцарь. Летописец. Еще три сенсации из Серебряного века. - СПб.: «Сударыня», 2005.

9. В.Лукницкая. Николай Гумилев. Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. Лениздат. 1990.

10. Яков Георгиевич Мор (1840 - 1914) - директор гимназии с 1906 по 1914 год, филолог, педагог. В воспоминаниях одних учеников он предстает реакционером и душителем свобод, ставившим во главу угла порядок, букву инструкций, чистоту и занятия гимнастикой; в воспоминаниях других о нем говорится, как о строгом, но умном и толковом старике, приведшем с собой плеяду молодых, талантливых учителей.

11. К.И.Финкельштейн. Неизвестные фотографии Н.Гумилева и других поэтов Серебряного века. СПб.: музей «Анна Ахматова. Серебряный век». 2007.

12. №7 (15 ноября 1906 г.) не сохранился.

13. 31 мая 2006 года Н.Гумилев получил аттестат зрелости и в июле уехал в Париж.

14. Пунин Александр Николаевич (1890-1942) – выпуcкник 1908 года, биолог, педагог, брат искусствоведа Николая Пунина. Работал директором Ленинградской школы, умер от голода во время блокады.

15. Иванов Владимир Алексеевич (1886-1970) - всемирно признанный знаток исмаилисткого движения. После революции жил в Индии и Иране.

16. Пунин Николай Николаевич (1888-1953) - искусствовед, педагог, музейный работник. Скончался в сталинском лагере.

17. Николай Антоновский – вместе с М.Васильевым и Н.Пуниным был одним из главных организаторов революционных волнений учеников царскосельской гимназии 1905 года. Царскосел Эрих Голлербах в книге "Город Муз" писал : «Пунин, Кос и Антоновский (сын переводчика Ницше, ныне рабочий-каталь) пили коньяк и делали революцию».

18. Траге Николай Леонгардович (188?-1918) - католический священник, один из основателей греко-католической церкви в России. Погиб от голодного тифа в Петрограде.

19. Оцуп Сергей (Серхио) Авдеевич (1889-1974) - кинопродюсер, коллекционер икон. После революции жил в Германии и Испании.

20. Травчетов Михаил Иванович - (1889-1941) - поэт-переводчик, педагог.

21. Кос Георгий Иванович – преподавал (после 1911) естествоведение и ботанику в Царскосельской Николаевской гимназии, основатель ботанического сада в г. Нальчике.

22. Аренс Лев Евгеньевич (1890-1967) - биолог, литератор. Служил на флоте во время 1-ой Мировой, Георгиевский кавалер, друг Н.Гумилева и А.Ахматовой, долгие годы провел в лагерях и ссылках.

23. Фон Альбрехт Георг (1891-1976) - композитор. Музыкальное образование получил в Петербургской и Штуттгардской консерваториях. В 1923 году переехал в Германию - родину предков по отцовской линии.

24. Афанасьев Кирилл Павлович (1887-1935), рентгенотехник, технический руководитель, дед автора статьи К.И.Финкельштейна.

25. Оцуп Павел Авдеевич (1890-1920) - филолог, знаток санскрита. После окончания курса историко-филологического факультета СПб университета оставлен при кафедре. В 1920 году расстрелян большевиками.

26. Светлов Павел Григорьевич (1892-1976) - эмбриолог, профессор, чл.-корр. АМН СССР. Основоположник теории критических периодов развития, имеющей общебиологическое и медицинское значение.

27. «Поэт, ученик И.Анненского». Газета «Вперед». г.Пушкин. 17 марта 1977 года.

28. Пунин Н.Н. Мир светел любовью: Дневники. Письма / Сост., предисл., примеч. и коммент. Л.А. Зыкова. - М.: Артист. Режиссёр. Театр, 2000.

29. Галина Генсировская. Александр и Николай: братья и друзья. Газета «Вести». Ленинградская область, 2006-12-28.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛОВ 1906-1907 гг. ПРОЗА СТИХОТВОРЕНИЯ